入河排污口治理中的五大常见误区及应对策略分析

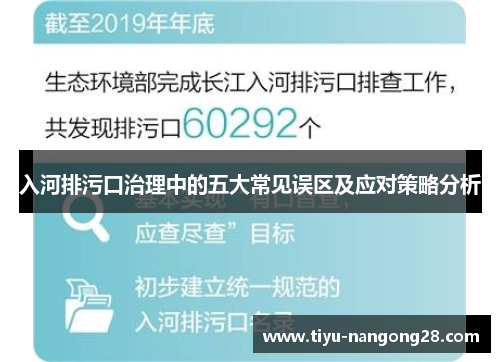

文章摘要:入河排污口治理是环境保护的重要组成部分,直接影响水体质量和生态系统的健康。尽管近年来该领域取得了显著进展,但在实际治理过程中仍然存在不少误区。本文将通过分析入河排污口治理中的五大常见误区,探讨其产生原因,并提出相应的应对策略。文章首先回顾了当前入河排污口治理的背景与现状,然后逐一分析了治理过程中的常见误区,如不重视源头控制、片面依赖技术手段、忽视社会参与、管理体制不健全等问题。接着,针对这些问题,提出了具体的应对策略,包括强化源头管理、加强技术与生态结合、推进公众参与、完善管理体系等。最后,文章总结了入河排污口治理的关键要素,强调了系统性思维在治理工作中的重要性。通过这些策略的实施,可以有效提升入河排污口治理的整体效果,改善水环境质量。

1、不重视源头污染控制

入河排污口治理的首要任务是控制污染源。源头污染是水体污染的根本原因,因此,治理工作的出发点应当是防止污染物进入水体。然而,许多治理项目往往忽视了源头的控制,而是单纯依赖末端处理设施。这样做的后果是,尽管水体中排污口的污染物得到了部分净化,但源头污染依然存在,长期来看,治理效果难以持续。

源头污染控制的误区,往往表现为仅仅依靠末端治理技术,缺乏对污染物产生环节的干预。这种做法忽视了污染源的种类与排放量的不同,未能从根本上减少污染的输入。比如,工业企业和农业排放是主要的污染源之一,但如果没有针对性地减少排污口周围企业的废水排放、改进生产工艺或采取更为环保的农业生产方式,排污口治理的效果将大打折扣。

针对这一误区,首先需要加强源头管理,通过技术手段减少污染物的生成。例如,工业废水处理设施可以通过循环水系统减少废水的排放,农业方面可以推广无公害农业技术,减少农药、化肥的使用,从源头减少水体污染。通过这些措施,能够有效降低污染物排放,减少治理压力。

2、片面依赖技术手段

在入河排污口治理中,许多地方的治理措施偏重于技术手段的运用,而忽视了生态修复与社会管理的综合作用。技术手段虽然在短期内能够有效降低水体污染物浓度,但若长期依赖技术处理而忽视生态系统的恢复与修复,最终仍然难以达到可持续治理的效果。

片面依赖技术手段的常见误区之一是过度依赖化学处理技术。尽管化学药剂可以有效地去除部分污染物,但过度依赖这一方式会带来新的生态风险,例如水体中化学药剂的残留会影响水生生物的生长与繁殖。其次,单一的技术手段无法实现污染源的全面治理,治理效果无法长久维持。

应对这一问题,入河排污口治理需要采取技术与生态修复相结合的措施。生态修复技术,如人工湿地、水草带、生态浮岛等,可以有效地吸附、降解水体中的污染物,同时为水生生物提供栖息地,改善生态环境。此外,应当加强技术创新,推动更加绿色、环保的技术应用,确保治理措施的可持续性。

3、忽视社会参与与公众意识

入河排污口治理不仅是政府和企业的责任,还需要社会各界的共同参与。公众的环保意识直接影响治理工作的效果,但在实际治理中,往往忽视了公众的参与和监督作用。公众参与的缺乏,导致治理措施在执行过程中缺乏足够的社会支持,甚至出现地方政府与民众需求脱节的情况。

社会参与的误区之一是治理过程中缺乏公众的知情权与参与权。许多地方的治理项目往往采取“封闭式”管理,排污口治理的方案制定与实施缺少公众的广泛参与与监督。这种情况下,治理措施往往存在信息不透明、执行不到位的问题,甚至可能引发公众的不满与反对。

NG28为了弥补这一不足,需要加强公众参与机制的建设。在治理初期,应当通过公开会议、宣传活动等形式,向公众普及排污口治理的意义与方法,广泛收集公众的意见与建议。此外,还可以通过设立举报渠道,鼓励公众参与监督,确保治理措施的透明度和公众支持。

4、管理体制不健全

入河排污口治理的成效不仅取决于技术措施和社会参与,还与治理体制的健全程度密切相关。目前,许多地区的排污口治理工作存在管理体制不健全的问题,具体表现为政府部门之间的协同不足、管理职责不清、信息共享不畅等。

管理体制不健全的一个常见误区是各部门之间的职责划分不明确,导致信息共享不足、资源浪费,甚至出现重复建设或治理方案的相互冲突。例如,环保部门负责排污口的监测和执法,但在排污源的管理方面缺乏农业、工业等相关部门的协作,导致整体治理效果大打折扣。

为了解决这一问题,应该推动排污口治理的跨部门协同,建立完善的管理体系。政府应当出台明确的法律法规,规定各部门在排污口治理中的责任和义务,促进信息的共享和协作。此外,可以引入第三方监测机构,确保治理数据的客观性和透明度,从而提高治理效率。

总结:

入河排污口治理是改善水质、恢复生态环境的关键环节。通过对入河排污口治理中的常见误区的分析,我们发现,治理过程中存在不重视源头污染、片面依赖技术手段、忽视社会参与以及管理体制不健全等问题。这些误区直接影响了治理效果的持久性和全面性。

针对这些问题,本文提出了一系列应对策略,包括强化源头污染控制、技术与生态结合、推动社会参与以及完善管理体制等。通过这些策略的落实,可以有效提升入河排污口治理的整体水平,推动水环境质量的改善。未来,入河排污口治理仍需加强跨部门协作,推动技术创新,并进一步增强公众的环保意识,为实现可持续水环境保护奠定坚实基础。